Die Skipasskosten steigen, Schneesicherheit wird seltener, und die Anforderungen an den Wintersport sind heute anders. In Österreich, Deutschland und in der Schweiz berichten nicht nur einzelne Gebiete, sondern Studien und Preisvergleiche von einem deutlichen Trend: Der klassische Skiurlaub wird für viele Menschen zum Luxusgut. Was bedeutet das für die alpine Hotellerie?

Das alpine Skifahren, einst Sinnbild für breiten Wohlstand und gesellschaftliche Freizeitkultur, wird in der gesamten DACH‑Region zunehmend zu einer Frage des Geldbeutels. Studien und Preisvergleiche belegen, dass die Kosten für Skiferien in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

In der Schweiz muss eine Familie für eine Woche Skiferien heute zwischen 3.400 und 7.700 Franken aufbringen – ein Betrag, der Unterkunft, Skipässe, Verpflegung und Anreise umfasst. Besonders in renommierten Destinationen wie Zermatt, St. Moritz oder Verbier liegen die Preise deutlich über dem Durchschnitt. In Zermatt kostet eine Tageskarte in der Hochsaison fast 100 Franken, während Abos für mehrere Tage oder Wochen im vierstelligen Bereich liegen. Ein direkter Vergleich zeigt: Die Schweiz ist im Schnitt das teuerste Land für Skifahrer im gesamten Alpenraum.

Auch die Preisentwicklung ist bemerkenswert. Während ein Tagespass in Zermatt Ende der 1990er‑Jahre noch umgerechnet etwa 60 Franken kostete, liegt der Preis heute fast doppelt so hoch. Die Bergbahnen argumentieren mit steigenden Betriebskosten, höheren Investitionen in Sicherheit, modernere Bahnen und den teuren Ausbau von Beschneiungsanlagen. Doch für viele Gäste bleibt die Wahrnehmung: Skifahren ist immer teurer geworden – und damit für die breite Bevölkerung weniger zugänglich. Das Motto der 60er-Jahre, «Alles fährt Ski», ist reine Nostalgie.

In Österreich liegen Tageskarten in der Salzburger Sportwelt oder in Schladming‑Dachstein bei rund 70 bis 80 Euro in der Hochsaison, während Kühtai zuletzt Preissteigerungen von knapp sechs Prozent verzeichnete. Auch in Kärnten lagen die Erhöhungen bei bis zu acht Prozent. Deutschland bietet mit Gebieten wie Feldberg oder Balderschwang vergleichsweise günstigere Möglichkeiten: Hier kostet die Tageskarte etwa 40 bis 50 Euro, allerdings bei kleineren und weniger schneesicheren Pisten. Ein ADAC‑Vergleich von 25 Skigebieten zeigt, dass Tageskarten vielerorts bereits über 70 Euro liegen – am teuersten ist die Schweiz, allen voran Zermatt mit über 100 Euro pro Tag.

Für den Mittelstand und Familien bedeutet dies eine erhebliche Belastung. Laut ADAC müssen Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern für drei Tage Skiurlaub häufig zwischen 1.300 und 1.800 Euro einplanen – allein für Skipässe, Transfers und Nebenkosten, noch ohne Unterkunft.

In der Schweiz sind die Belastungen noch stärker: Eine Studie von BAK Economics zeigt, dass eine vierköpfige Familie im Schnitt mehr als 5.000 Franken für eine Skiwoche in einer Schweizer Topdestination kalkulieren muss. Selbst in kleineren Gebieten ist der Preis kaum unter 3.000 Franken zu halten. Für viele Haushalte ist das eine Grenze, die nur schwer zu stemmen ist. Die traditionellen Skiferien, einst fester Bestandteil der schweizerischen Freizeitkultur, droht damit für breite Bevölkerungsschichten zur Ausnahme oder zum Luxusereignis zu werden. Immer mehr Gäste fahren seltener, verkürzen ihre Aufenthalte oder weichen auf alternative Freizeitformen aus. Und das hat Folgen für die alpine Hotellerie.

Zu den wirtschaftlichen Faktoren gesellt sich der Klimawandel. In der Schweiz hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) festgestellt, dass die Zahl der Schneetage seit 1970 in mittleren und tiefen Lagen stark zurückgegangen ist. In Regionen unterhalb von 800 Metern hat sie sich praktisch halbiert. Selbst in Höhenlagen oberhalb von 2.000 Metern sind Rückgänge von etwa 20 Prozent messbar.

Viele Skigebiete setzen deshalb massiv auf technische Beschneiung – ein kostspieliges Unterfangen, das Wasser und Energie verschlingt. Im Kanton Graubünden etwa stammen heute bereits über 60 Prozent der befahrenen Pistenkilometer aus künstlicher Beschneiung. Damit geraten niedrigere Regionen doppelt unter Druck: Sie kämpfen gleichzeitig mit steigenden Kosten und unsicheren Wintersaisons.

Die soziale Schere im Wintersport wird dadurch sichtbarer. Während Luxusdestinationen wie Zermatt, St. Moritz, Gstaad, Lech-Zürs oder Kitzbühel von zahlungskräftigen Gästen profitieren, geraten kleinere Skigebiete zunehmend ins Hintertreffen. Für viele Familien bedeutet das kürzere Ferien, Verzicht auf Komfort oder der Abschied vom jährlichen Skiurlaub. Der Skisport entwickelt sich von einem Volkssport zu einem Statussymbol – mit allen Folgen für die regionale Wirtschaft. Besonders problematisch ist die Situation in Schweizer Destination wie dem Jura oder dem Appenzell, wo Bergbahnen Jahr für Jahr ums Überleben kämpfen und teilweise schließen müssen.

Die Reaktionen der Skigebiete sind vielfältig. Dynamische Preisgestaltung soll Auslastung und Einnahmen stabilisieren, Rabatte und Kombiangebote werden gezielt eingesetzt. Gleichzeitig rücken Erlebnisqualität und Zusatzangebote stärker in den Vordergrund: Gastronomie, Events, Wellness und Kultur sollen den Mehrwert erhöhen. In Österreich und Deutschland werden Förderprogramme genutzt, um Infrastruktur und Nachhaltigkeit zu stärken, während in der Schweiz viele Destinationen auf Premiumstrategien setzen und den Luxusfaktor gezielt in ihre Markenkommunikation aufnehmen.

Der Blick in die Zukunft zeigt ein gespaltenes Bild. Hochgelegene Premium‑Gebiete wie Zermatt, Verbier oder St. Moritz/Engadin werden ihre Position behaupten und möglicherweise sogar ausbauen, da sie schneesicherer und exklusiver sind. Mittlere und tiefere Lagen dagegen müssen sich neu erfinden: durch alternative Wintererlebnisse wie Winterwandern, Schneeschuhtouren oder Wellness, durch verstärkten Ganzjahrestourismus oder durch die Fokussierung auf preisbewusstere Angebote. In der Schweiz könnte die Polarisierung noch stärker ausfallen: Während also Destinationen wie Zermatt oder St. Moritz weiterhin internationale Luxusgäste anziehen, drohen viele kleinere Gebiete aufzugeben. Für Familien und Mittelstand wird Skiurlaub damit seltener – ein Erlebnis, das man sich nur gelegentlich leistet.

Die Zahlen aus der gesamten DACH‑Region lassen keinen Zweifel: Alpines Skifahren wird teurer und damit exklusiver. Die Branche steht vor der Herausforderung, Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Erlebniswert neu auszubalancieren.

In der Schweiz stellt sich die Frage besonders drängend: Soll Wintersport weiterhin als Breitenangebot gefördert werden – oder wird er endgültig zum Luxusgut für eine wohlhabende Minderheit? Fest steht:Nur wer frühzeitig Strategien entwickelt, kann auch in Zukunft Gäste ansprechen und Wintersport lebendig halten.

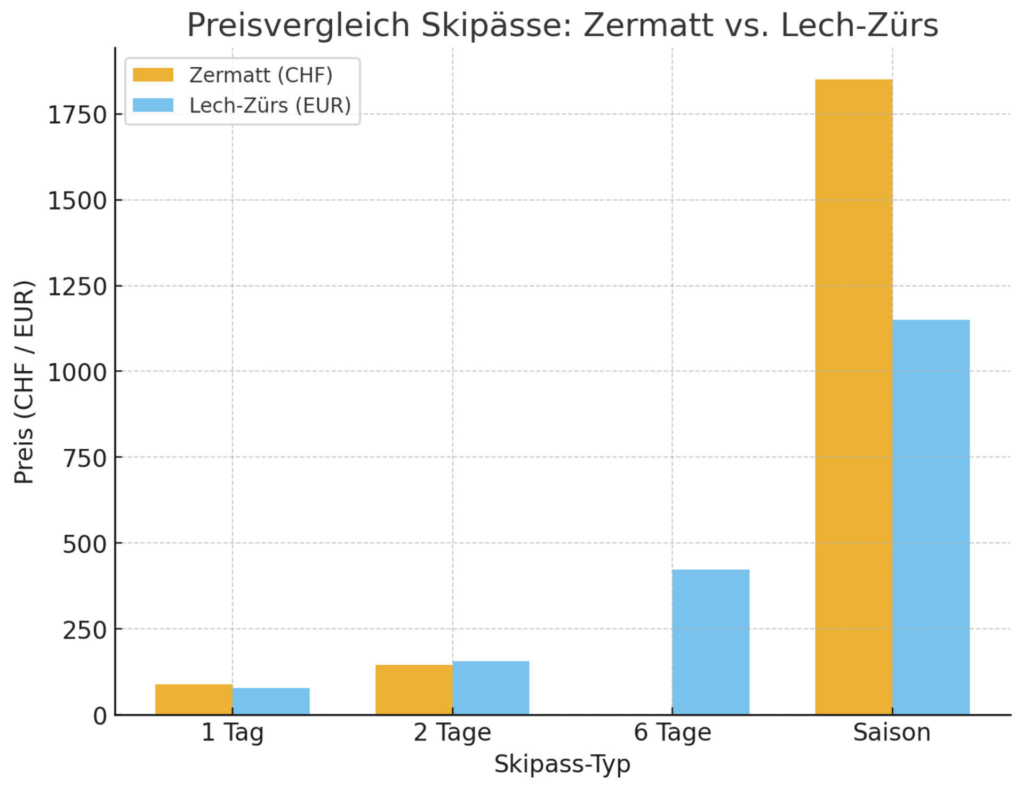

Zermatt im Wallis und Lech‑Zürs am Arlberg gehören zu den exklusivsten Skidestinationen der Alpen. Beide Orte locken mit großen Skigebieten, hoher Qualität und internationalem Publikum. Doch wie unterscheiden sich die Preise für Skipässe, und was erhalten Wintersportler dafür?

Ein Hotel Inside-Vergleich zeigt, wo die Unterschiede in Angebot, Infrastruktur und Preisniveau liegen.

Größe und Höhenlage der Skigebiete

Zermatt gilt als eines der höchstgelegenen Skigebiete der Alpen. Das Tal liegt auf rund 1’600 Metern, während die Pisten bis auf 3’899 Meter am Klein Matterhorn reichen. Damit verfügt Zermatt über eine der längsten Wintersaisons in Europa und bietet insgesamt rund 322 Kilometer präparierte Pisten.

Lech‑Zürs am Arlberg startet tiefer, auf rund 1’300 Metern Höhe, und reicht bis auf 2’811 Meter. Auch hier erwartet die Gäste ein riesiges Skigebiet mit 305 Kilometern markierten Pisten, verbunden mit weiteren Orten wie St. Anton oder Stuben. Zermatt punktet also mit Höhe und Schneesicherheit, Lech‑Zürs mit einem weitläufigen, zusammenhängenden Skiverbund.

Liftanlagen und Infrastruktur

In Zermatt stehen Wintersportlern rund 51 bis 53 moderne Bahnen und Lifte zur Verfügung, darunter Gondeln, Sessel- und Skilifte. Lech‑Zürs ist Teil des Ski Arlberg Verbunds, der insgesamt 85 Anlagen zählt. Damit bietet der Arlberg mehr Verbindungen zwischen den einzelnen Skigebieten, während Zermatt mit der Verbindung ins italienische Cervinia ein grenzüberschreitendes Skierlebnis ermöglicht. Beide Destinationen bieten zahlreiche Bergrestaurants und gehobene Gastronomie, auch wenn genaue Zahlen variieren und stetig im Wandel sind.

Skipasspreise im Vergleich

Wer nur einen Tag auf die Pisten möchte, zahlt in Zermatt rund 88 Franken für den Zermatt‑Only-Pass. Wer zusätzlich die grenzüberschreitenden Pisten in Cervinia nutzen möchte, muss mit etwa 103 Franken rechnen.

In Lech‑Zürs liegt der Tagespreis in der Hochsaison bei rund 78 Euro. Halbtagespässe kosten in Zermatt rund 68 Franken, während man in Lech‑Zürs ab Mittag etwa 60 Euro bezahlt. Für zwei Tage liegt der Preis in Zermatt bei etwa 145 Franken, während am Arlberg 155 Euro fällig werden.

Bei längeren Aufenthalten wird der Unterschied noch deutlicher: Ein 6‑Tages‑Pass in Lech‑Zürs kostet etwa 423 Euro, während vergleichbare Mehrtageskarten in Zermatt teurer ausfallen, insbesondere wenn die italienischen Pisten einbezogen werden. Auch bei Saisonkarten zeigen sich Unterschiede: In Zermatt kostet ein International‑Saisonpass rund 1’850 Franken, während am Arlberg ein Saisonpass etwa 1’100 bis 1’200 Euro kostet.

Fazit: Luxus mit Preisetikett

Zermatt präsentiert sich als hochalpines, exklusives Skigebiet mit Schneegarantie bis weit in den Frühling hinein. Die Preise spiegeln diese Lage und die internationale Attraktivität wider. Wer in Zermatt Ski fährt, zahlt im Vergleich meist etwas mehr, erhält dafür aber Gletscherpisten, Höhenlage und das besondere Matterhorn‑Panorama.

Lech‑Zürs hingegen überzeugt mit einem riesigen, zusammenhängenden Skigebiet, leicht niedrigeren Preisen und einem familiären wie zugleich mondänen Flair. Beide Destinationen gehören zur Oberliga des alpinen Wintersports – mit Preisen, die den Skiurlaub zu einem Luxusabenteuer machen.

Die Schweiz versteht sich bis heute als Skination – ein identitätsstiftender Mythos, der in Filmen, Schultraditionen (Skiwochen) und Werbekampagnen weiterlebt. Doch die eigentliche Geschichte des Skisports in der Schweiz ist weit komplexer: ein Geflecht aus internationalen Einflüssen, politischer Strategie, touristischem Kalkül und kollektiver Sehnsucht nach dem Schnee. Ein Essay von Hans R. Amrein über Herkunft, Verklärung und Verblassen eines nationalen Selbstverständnisses.

Der Beginn der Schweizer Skigeschichte führt nicht in die Alpen, sondern nach Norwegen. Dort hatten Bauern und Handwerker bereits seit Jahrhunderten Bretter an den Füssen, doch erst im 19. Jahrhundert wurde das Skilaufen zu einem bürgerlichen Freizeitvergnügen. Über norwegische Geschäftsleute und Akademiker gelangte der Sport um 1890 in die Schweiz. Fridtjof Nansen spielte eine Schlüsselrolle: Sein Buch über die Durchquerung Grönlands war ein Bestseller – und eine Projektionsfläche bürgerlicher Sehnsüchte. Plötzlich wollte das europäische Stadtbürgertum die «norwegischen Schneeschuhe» testen, um aus dem Smog der Städte in die vermeintlich reine Natur zu flüchten.

Die Briten erfinden Ski alpin – in der Schweiz

Während Alpinisten den Ski zunächst als Fortbewegungsmittel für Hochtouren nutzten, waren es britische Touristen, die den entscheidenden Impuls zur Sportart gaben. Insbesondere Arnold Lunn, Sohn eines Reiseunternehmers, der Winterferien für die britische Upper Class in Mürren organisierte, prägte den alpinen Skisport. Lunn war ein Purist des Wettkampfs: Geschwindigkeit, Präzision und Wettbewerb. Ab 1911 organisierte er Rennen nach dem Prinzip «downhill only». Damit entstand jene Form des Skirennens, die heute global als Ski alpin gilt. Eine Ironie der Geschichte: Der Inbegriff der schweizerischen Wintersportidentität wurde von Briten erfunden.

Warum zwei Weltkriege den Mythos erst möglich machten

Mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kam der internationale Tourismus zum Stillstand. Die Schweizer Hotellerie, bis dahin stark auf britische Gäste angewiesen, stand vor dem kollapsähnlichen Einbruch. In dieser Krise wurde der einheimische Gast zur Rettung – und Skifahren zum nationalen Projekt. Der Schweizerische Skiverband verschenkte Skier an Jugendliche, organisierte Skischulen und sorgte für einheitliche Lehrbücher. Bund und Kantone subventionierten Skilager und Wintersport-Billette. Die Armee erkannte den militärischen Wert der Ski früh: Bereits ab 1908 wurden Gebirgstruppen im Skifahren geschult. Während des Zweiten Weltkriegs warb General Guisan unter dem Slogan «Gesunde Jugend. Wehrkräftiges Volk durch Wintersport» für körperliche Ertüchtigung im Schnee. Die Verbindung von Sport, Armee und Nation war geboren. Und sie wirkte: In der Saison 1943/44 erreichten Hotels fast wieder die Auslastung der Vorkriegsjahre – getragen von Schweizer Gästen.

Die goldenen Jahrzehnte: Skifahren als nationales Ritual

Das Multi-Showbusiness-Talent Vico Torriani besang 1963 ein Schweizer Lebensgefühl und Nationalbewusstsein zugleich:

Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski. Ski fahrt die ganzi Nation. Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski, d’Mamme, dr Bappe, dr Sohn. Es git halt nüt Schöner’s, juhe, juhe, als Sunneschy, Bärge und Schnee.

Von den 1930ern bis in die 1980er-Jahre wuchs das Skifahren zu einer Massenkultur heran. Skilager wurden zum festen Bestandteil der Schulzeit, Sportferien zum Fixpunkt im Kalender, und die Fernsehübertragungen der Skirennen prägten das nationale Selbstbild. Die grossen Erfolge von Schweizer Skistars, von Karl Molitor bis Pirmin Zurbriggen, verstärkten das Gefühl einer sportlichen Überlegenheit. Dabei vermischten sich reale sportliche Leistungen mit einem kulturellen Narrativ: Wer Schweizer ist, fährt Ski – mindestens in der Erinnerung. Diese Verankerung im Alltag schuf eine starke kollektive Identität, die über Generationen weitergegeben wurde.

Die Risse ab den 1980ern: Ein Monopol bröckelt

Als die ersten Snowboarder mit weiten Hosen und rebellischer Attitüde auf den Pisten auftauchten, erschütterten sie das harmonisierte Bild der Skination. Snowboarden stand für Individualismus und Widerspruch – und bot Jugendlichen eine Alternative zur tradierten Skiidentität. Gleichzeitig veränderten sich die Freizeitgewohnheiten: Herr und Frau Schweizer hatten zunehmend mehr Optionen. Wintersportlager hiessen nun nicht mehr «Skilager». Familien, die früher zur gleichen Zeit ins gleiche Skigebiet gefahren waren, flogen nun in den Winterferien nach Thailand oder auf die Malediven. Das Monopol des Skifahrens auf die winterliche Freizeitgestaltung war endgültig vorbei.

Gegenwart: Ein Mythos sucht Anschluss

Heute fährt nur noch rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung regelmässig Ski. Das ist viel – im internationalen Vergleich sogar aussergewöhnlich viel –, aber weit entfernt von der Erzählung einer Skination. Zugleich sind Wintersportorte zunehmend mit Klimawandel, ökonomischem Druck und veränderten Erwartungen konfrontiert. Die nostalgische Erzählung der Skination wirkt für viele Jugendliche abstrakt. Eine 15-jährige Schülerin wird auf die Frage, ob sie in den Ferien Ski fährt, kaum mit selbstverständlich ja antworten. Für viele Menschen mit Migrationshintergrund – etwa kosovarische Secondos – besitzt der Mythos wenig emotionale Bindungskraft. Der nationale Mythos schliesst aus, was nicht ins Bild passt: dazu gehören seine norwegischen und britischen Wurzeln ebenso wie die heutige, vielfältige gesellschaftliche Realität.

Der Mythos lebt – aber anders

Der Mythos der Skination Schweiz ist weder Lüge noch Wahrheit. Er ist eine Erzählung, die aus echten Traditionen, politischem Kalkül und gezielter Vermarktung entstanden ist. Ein grosser Teil der Bevölkerung verbindet weiterhin starke emotionale Werte mit dem Schnee, den Bergen und dem Skifahren. Doch der Mythos ist nicht mehr universell. Er wird heute eher als kulturelles Erbe verstanden denn als gelebte Realität. In einer pluralistischen Gesellschaft muss er seinen Platz neu finden – vielleicht als Geschichte darüber, wie ein Land lernte, sich im Schnee selbst zu erkennen.

Quelle: Simon Engel (Historiker und bei Swiss Sports History für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig), Blog des Schweizerischen Nationalmuseums.